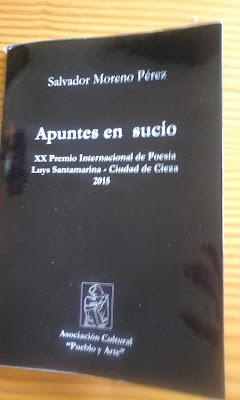

APUNTES

EN SUCIO

SALVADOR

MORENO PÉREZ

(XX

Premio Internacional de Poesía

Luys

Santamarina —Ciudad de Cieza— 2015)

Tras una cita de María Zambrano (La poesía es encuentro, don, hallazgo…),

comienza el poema programático de estos Apuntes

en sucio, la nueva entrega de Salvador Moreno Pérez —poeta jumillano y

hombre de bien—, con el siguiente pistoletazo de salida:

La poesía es lo que

quieras tú.

Muchas son las definiciones de poesía que se

han dado. ¿Qué es poesía?, preguntaba

Bécquer, y respondía: Poesía eres tú.

Para él, la poesía era el objeto al que se dirigía el poema; en este caso, la

bella dama. La poesía no se deslinda de su referencia, pues todo el contenido

del poema queda referido a algo que lo concreta, lo define y lo posibilita. La

poesía, por consiguiente, no es el poema. Pero si ahondamos, para Bécquer, esa

referencia es tal referencia porque en ella resuena el himno de lo sublime y

grandioso, un himno externo, etéreo y anterior a la misma palabra y a la misma

referencia a que se dirige la palabra: Yo

sé de un himno gigante y extraño/ que anuncia en la noche del alma una aurora,/

y estas páginas son de ese himno/ cadencias que el aire dilata en las sombras.

Algo contrario pensaba Jorge Guillén, para quien la poesía no estaba fuera del

poema: la poesía era el poema, las emociones y las ideas contenidas y

expresadas en el texto: su carga conceptual y emotiva. ¿La poesía es anterior a

la palabra o algo que no es sino en la palabra, por la palabra? Platón versus

Aristóteles; dos poéticas enfrentadas: ambivalencia que se ha debatido a lo largo

de los siglos. ¿Qué es poesía, pues? Para los poetas, los amantes o lectores de

poesía, o para aquellos apasionados de la literatura en general, esta pregunta

no es superflua ¿Hay extraños duendes o musas que la inspiran? ¿Sí? ¿No? Si no

es así, ¿se puede escribir poesía cuando se quiere? Estamos ante un género

literario que no se deja encasillar fácilmente por unos cuantos parámetros

externos, sobre todo después de la intelectualización que de él hicieron las

vanguardias, máxime desde que Juan Ramón Jiménez rompió con sus límites

formales. En alguna ocasión le he oído decir a José Luis Martínez Valero que la

poesía es el reino de la libertad; indudablemente lo es. La poesía puede ser

esto o lo otro, admite la prosa, el verso, el versículo, la expresión con

figuras o sin figuras, la medida, la no medida, la rima, la no rima, las

asonancias, las disonancias, el caligrama, la imagen, la adivinanza, el

silencio, el espacio…: La poesía es el campo de la posibilidad literaria. Aun

así debe tener algún componente básico que la defina como tal. María Zambrano

—en la cita de Salvador Moreno— brevemente los precisa: encuentro, porque es

lugar de reunión y diálogo de poeta y lector o del poeta con el propio poeta;

don, porque adviene como dádiva encontrada, perla secreta, carisma; hallazgo, porque

supone un descubrimiento, un nuevo orden de relaciones con que se estructura el

mundo. Wittgenstein, probablemente sin conocer las disquisiciones de María

Zambrano, la situaba en el límite del mundo —que es el mismo límite del decir o

de la lógica—, en la línea paradójica que supone lo místico, discurso que como

tal no expresa ni describe hechos, sino que simplemente los muestra en sus más

puras resonancias al inferirles sentido. Y a estas consideraciones añadiría,

como ya he expuesto en un cercano post (Fragmentos para una poética: A

propósito del entusiasmo http://elarcodeltriunfocanovas.blogspot.com.es/2016/01/fragmentos-para-una-poetica-proposito.html), una característica fundamental: la emoción. Porque la

poesía no es sin emoción, y al igual que no se podría pretender poema la lista

de la compra puesta en versos, lo poético excluye lo insulso, lo no intenso,

aquello que de alguna manera no toca el corazón o carece de la chispa. La emoción es el suelo básico

de lo poético: la emoción que suscita; aquella que embarga al poeta y éste

transmite en el poema.

Ahora bien, puesto que Salvador Moreno es

quien invita en el primer poema de estos Apuntes

en sucio —el que quizá por una suerte de lógica interna lleva por título Pasar a limpio, a este tipo de

reflexiones metapoéticas—, no quiero hablar tanto sobre lo que sea la poesía en

general como lo que es para Salvador Moreno en particular, y, más

concretamente, cómo viene vehiculada en su poemario. Si Bécquer decía: poesía eres tú, Salvador Moreno corrige,

y dice: poesía es lo que quieras tú; aunque, también es verdad, no nos dice qué es

lo que quiere ese tú. Habrá que

indagarlo. Por eso nos invita a participar como contertulios en un diálogo

abierto, franco, de un tú hacia un tú; el poemario, en este sentido, será el

pretexto que el poeta articula para tender las manos y la palabra, para tender

los puentes de la comunicación. Ese diálogo va de poesía, trata de su

definición, o mejor, más que de su definición, trata de suministrar ejemplos

maleables, no definitivos, esbozos dúctiles a la interpretación de lo que ésta

pudiera ser. Cualquiera, pues, puede pensar y repensar el hecho de lo poético;

cualquier lector, por consiguiente, interviene en el poemario para darle

sentido o modificarlo según la perspectiva desde la cual parte o se sitúa. El

autor le ha ofrecido la palabra, y con ella, la posibilidad de participar él

también en la concreción de este libro, sonoro y vital. Será, por consiguiente,

el lector quien le dé forma y fondo, quien intervenga para cerrar cada uno de

estos poemas —y el mismo poemario—, que, como apuntes en sucio, están abiertos y pendientes de ser pasados a apuntes en limpio, por lo menos

provisoriamente.

Sin perder de vista estas reflexiones realizadas,

vengamos a insistir en este tú al que

Salvador Moreno invoca. Es curioso contemplar como lo hipostasia, pues si al

principio de Pasar a limpio aparece

con minúscula, el Tú con el cual

termina tal poema sin embargo queda escrito con mayúscula —delimitado, por

tanto, identificado como tal—, en una construcción paralela a la de su inicio:

La poesía es lo que

quieras

Tú.

La

poesía es algo así que hay que pasar a limpio para que trascienda al poeta y

encuentre a ese Tú en el que

encuentra su sentido, hasta el punto que ese Tú otro, finalmente, será más importante que el yo del poeta,

porque será al mismo tiempo el poeta trascendido en el diálogo, reconocido, y

el lector, hermanado con el poeta por el diálogo. Cierto que el poeta habla

muchas veces de sí mismo en segunda persona, pero esa segunda persona ya supone

una objetivación de su yo, y en cuanto tal, un puente hacia los otros Tú. La poesía es un puente del yo hacia

el tú, un paso de la soledad del yo individual a la generalidad de un Tú que bien se podría convertir en un Nosotros. La poesía, pues, para Salvador

Moreno, tal y como muestra en estos Apuntes

en sucio, es Todo aquello que

pueda servir a esa misión pontifical que en última instancia tiene por tarea la

reificación del Tú. Claramente lo expresa, entre otros lugares, en el poema XXI

donde la imagen del viento le sirve de metáfora de ese tránsito:

Bebo mi

vino y como mi pan.

Y

pienso, beso, rezo. Y canto, leo, escribo.

Y

escucho, huelo, miro. Y duermo. Y respiro,

y sueño

que es con vino y pan que vivo.

El

viento hecho ceniza tibia y reconfortante

viene y

me lo recuerda…

El viento… el viento… el viento como viático,

como puente, como vida que circula… Salvador Moreno, al final del poema, invita

a un tú, al Tú con mayúscula, a comer

el mismo pan y beber el mismo vino:

Come mi

pan y bebe mi vino.

Asistiremos, por tanto, a lo largo de las

páginas del poemario al paso del tú con

minúscula al Tú con mayúscula. La

impronta la dará el primer verso del primer poema, y el resto de los poemas que

componen Apuntes en sucio se

engarzarán, a modo de los eslabones de una cadena, con este primer poema —único

que lleva título—, constituyendo todos ellos una totalidad de sentido, una

hilazón consciente de emociones, de ideas, de propuestas o sugerencias, de

denuncia también, de protesta a menudo, de indagación de sentido, de preguntas

a Dios, de cantos —a la vida, a la mujer, a la dicha—; un cañamazo proteico de

fragmentos de suave o bronco palpar, escuchar, resonar, recrear. La emoción,

ganada desde el principio, se mantendrá hasta el final, pero este final será

como un inicio, ya que el poeta invita a seguir dialogando en otro momento, en

otro agosto quizá:

Quede para otro

Agosto la tarea

de pasar a limpio

estos apuntes.

Apuntes

en sucio

es un poemario vital, exuberante, que escapa de las manos y de los ojos. Invita

a dejar de lado las definiciones de las cosas, los muros preceptúales o

conceptuales, y atender a la vida. Bajo el presupuesto de esta intencionalidad,

la vida particular del poeta queda ofrecida como paradigma, con sus minucias;

nos muestra Salvador Moreno sus intereses y deseos, pensamientos, inquietudes, sus

cotidianidades, en definitiva, las que transmite en palabra quebrada y densa,

directa o metafórica. Porque el campo de la libertad lo ha dejado abierto, que

es lo mismo que decir que ha dejado abierto el campo de la posibilidad. Y es en

esta —y con esta— libertad, donde sucederá el diálogo y el encuentro. Y el don,

y el hallazgo transidos de emoción. El mundo pequeño del poeta, por la pulsión

inferida, saltará de sí, desde sí, sobre sí, y a grandes zancadas comenzará a

reflejar —y a abarcar— el gran mundo; esto sucede, sin ningún tipo de dudas, porque

la pulsión que anima a Salvador es una pulsión traspasada por el amor. De modo

rotundo el poeta canta a la alegría, al optimismo, a la vida que se quiere a sí

misma, a la felicidad cotidiana y menuda, registrada por las percepciones más

ínfimas, que nos acercan los días. No por ínfimas estas percepciones carecen de

importancia: son ellas las que nos hacen sentirnos vivos. Salvador Moreno, apoyándose

en sí mismo, las muestra desde sí mismo, con la intención de elevarlas,

trascenderlas, cargarlas de las significaciones posibles que cada lector debe

indagar.

Apuntes en sucio, apuntes de

vida… El segundo poema del libro —a mi modo de ver, tan axial como el primero— nos

enfrenta a una pregunta: ¿Es delito ser feliz?

Ave María Purísima,

padre yo me confieso de que en este momento estoy inmensamente relajado y

contento, calzado con sandalias, bebiendo zumo fresco en una jarra helada,

volado en la terraza —a veintitantos metros— de una playa y con el mar al fondo…

la brisa por mis brazos desnudos y mis piernas maltrechas y dolientes… padre yo

me confieso… —¿cuántas veces?, parece ser que oigo— que me siento feliz, que

leo lo que me place, que escribo lo que quiero, y que me siento vivo…

¿acaso

es un pecado ser feliz y estar vivo?,

¿o

acaso es un delito?...

Mañana

se lo pregunto a un juez.

¿Hay más dicha que saberse feliz y

expresarlo? Apuntes en sucio

transmite una sensación de libertad y de vida, pues su autor intenta atrapar la

vida en sus menudencias, sin alharacas, sin imposturas, sin rizados ni

postizos. Cómo llega en una ligera brisa su verdad; sea ésta quizá un río que

discurre, lento o rápido, por valles amenos o por territorios abruptos, se

encajona o se ensancha según la diversidad del paisaje por donde pasa. Lo

componen poemas que no llevan título porque son ellos el río que discurre, dispuestos

en largos versículos, entrecortados por frecuentes paréntesis, donde abundan

las descripciones caóticas, las preguntas, los paralelismos, los puntos

suspensivos, las irrupciones frecuentes de imágenes y metáforas que cogerán por

sorpresa al lector.

Todos

los derechos reservados

Jesús

Cánovas Martínez©

Filósofo

y poeta.